9月の4連休の中日、「Go To トラベル」が本格的になってきた日に、夫婦で長野県白馬村へ日帰り取材に行ってきました!白馬村といえば冬も夏もアウトドアスポーツの盛んな地域です。世間の皆さんは出かけたくてうずうすしてたんでしょうね。この日は全国的に例年よりも観光地に人が多く集まり、白馬も人でいっぱいでした。

夫婦でフリーランスをしている僕たちは、そのあたりにうとくてのんびり出かけたため、ひどい渋滞に巻き込まれてしまいました!そのため現地到着が大幅に遅れ、短い滞在にはなりましたが、とても面白い取り組みを取材することができました。

今回紹介するのは白馬村の高校生の呼びかけで、高校の校舎を断熱改修するというユニークなプロジェクトです!

実は、僕がアドバイザーをしている映画「おだやかな革命」の上映会が昨年末に白馬村で行われました。そのとき僕もゲストで呼んでいただき、エネルギー問題を解決するには建物の省エネも大事だという話をしました。その中で、学校など公共施設を断熱改修している取り組みも紹介させてもらいました。

今回のプロジェクトは、そのイベントで僕の話を聞いた高校生たちが、「自分たちが学ぶ寒い教室をなんとかしたい」との思いから始まったものです。

その後、白馬の高校生たちは、長野を訪れていた断熱のスペシャリストである建築家の竹内昌義さんに、白馬から自転車で会いに行ってお願いをしました。そして竹内さんと相談をして、具体的に学校断熱プロジェクトがスタートすることに!

とはいえ、公共施設である学校に手を入れることは、多くの人や機関の許可がいるため簡単なことではありません。でも高校生たちの願いをなんとか叶えたいと、担任の先生や周りの大人たちが色々な形で奮闘、9ヶ月で実現にこぎつけました。(すごい!)

またプロジェクトの費用は、高校生や協力者が地域の会社や協力してくれる人を足で回って少しずつ集めました。(これもすごい!)

学校の建物を断熱することはとても重要です。生徒たちが長く時間を過ごす学校の建物の暑さや寒さは、子どもたちの健康や学習の質に大きく影響することはさまざまな研究でわかってきています。そしてもちろんエネルギーの浪費や光熱費の無駄にもつながってきます。

近年の猛暑を受けて、全国の学校ではエアコンの導入が進められています。断熱性能の極めて低い建物のまま、高価で出力の高いエアコンだけを設置しても(ないよりは快適にはなりますが)、エネルギー的には冷暖房ともに大部分が無駄になってしまいます。

ちなみにこれは断熱改修をした教室についていたエアコンです。

エアコンを設置するのと同時に、断熱改修をすれば、導入するエアコンの出力も小さく済み、毎月かかるランニングコストも大きく減らすことができます。

断熱することは、生徒の健康や学習、自治体や学校の予算、さらに地球規模のエネルギー問題まで関わってきます。ところが、国や自治体レベルでは断熱が大切であることがまだまだ認識されていません。現在は、そのような取り組みは意識の高い一部の自治体職員や建築家が率先して行っているという状況があります。

そんな中で、自分たちの高校の断熱改修を高校生自身が企画し、周囲の大人たちが積極的に応援して進めた今回のやり方は、全国でも初めてとなります!

この写真は、木製サッシを組み立てているとことです。

断熱改修の作業は、9月の連休を利用して3日間のワークショップ形式で行われました。当日は竹内さんに加え、竹内さんと同じく断熱ワークショップなどを手がけてきた建築家の内山章さん、地元の工務店を経営する横山義彦さんらプロの方たちの指導のもと、高校生とボランティアで駆けつけた地元の大人たちが作業を行いました。

中心メンバーは高校3年生で、話を聞いてプロジェクトに興味を持った他の生徒たちも入れ替わりで参加していました。僕たちが訪れたのは最終日、完成に近づいた頃です。その頃にはみんなテキパキと動いて、チームワークもバッチリでした!

具体的に行った作業は、

- 壁に断熱材(ネオマフォーム10cm)を入れてベニヤで覆い、表面を塗装する

- 天井の内部断熱材(グラスウールを20cm)を敷き詰める(以前は3cmだけ入っていました)

- 外に面している窓には木製サッシの内窓を設置する。アクリルを二重に貼るので、元々ついていたアルミサッシ+2枚ガラスの窓と合わせると四重になる。(さすが長野はペアガラスか、と思うかもしれませんが今年になってやっとペアになったようです。それでもやらないよりはいいですね)

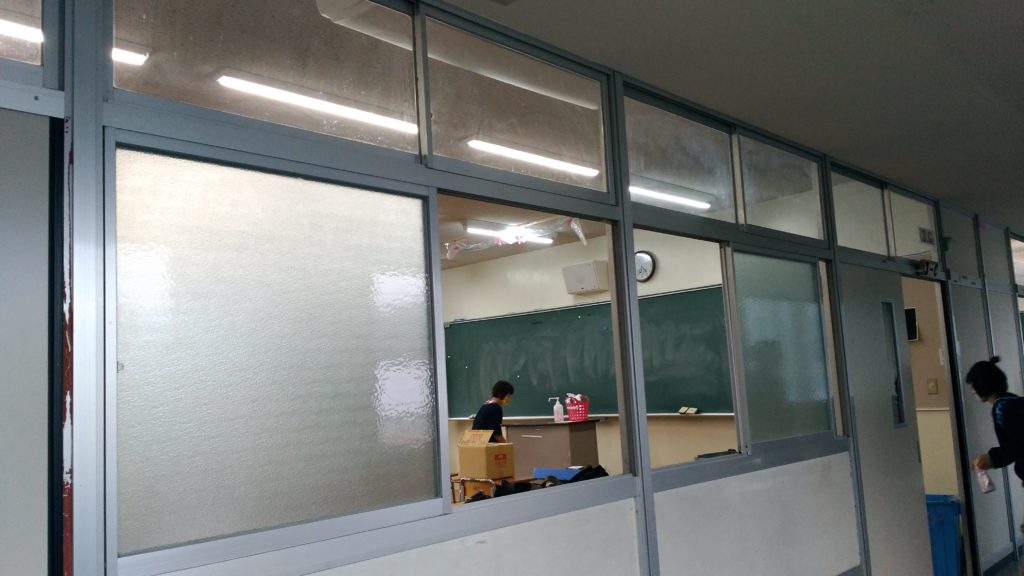

- 廊下側の窓ガラスは、空気槽のあるポリカーボネート板(ツインポリカ)にはめ替える

といったものです。限られた時間でしたが、この3日間で木製の内窓の設置以外はすべて終わりました(窓だけ後からプロの人が設置することになっています)。

こちらは外側に面している壁にネオマフォームを入れたところ。

これは廊下側の窓。ガラスをツインポリカに変えて設置しているところ。

Hakuba SDGs Labの記事では各作業について詳細が書かれていますので見てみてください。

ちなみに、学校の中ではこの1教室だけが断熱改修されているので、寒くなったら断熱改修をしていない教室との室温差を体感することができます。

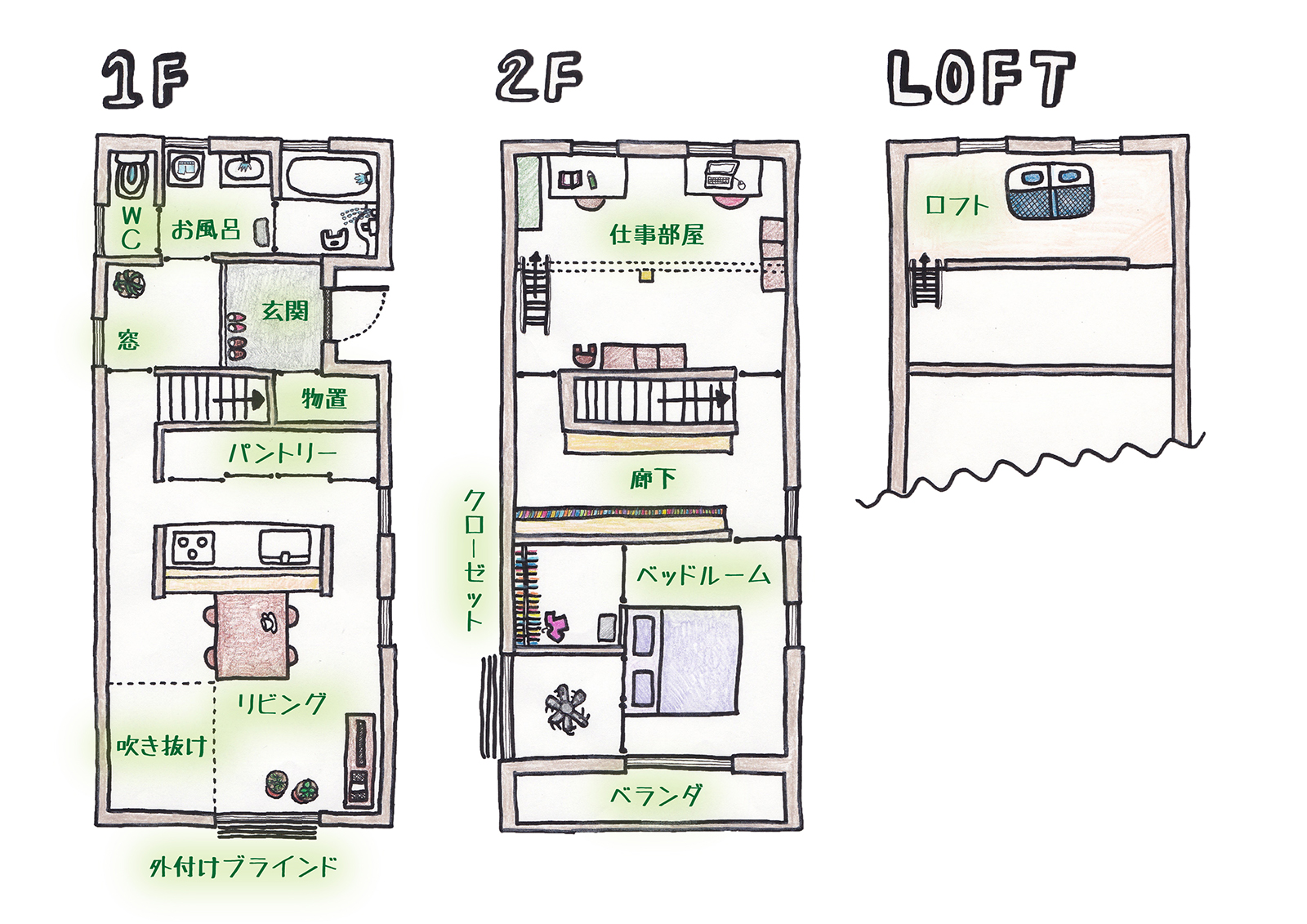

こちらがビフォー・アフターの例です。

左が断熱改修していない普通の教室の外側の壁&窓、右が断熱改修後(木の窓枠の厚さだけ断熱材が入っています。この木枠に内窓が入ります!)

左が断熱改修していない教室の窓(曇りガラス)で、右が断熱された壁とツインポリカに入れ替えた窓。

参加した高校生に話を聞くと「今まで断熱のことなんて考えたことはなかったけど、元の壁と断熱材を入れた壁を触っただけで暖かさを実感できた」と言っていました。これが体験から学ぶということだと思います。

今回、断熱改修された教室は1つですが、今年の冬には多くの人がその違いを体感するはずです。ひとつ実例ができたことで、今後、他の教室や他の学校に広がっていく流れができるといいですね。

さっそく、高校生たちが冬に温度の違いを体感したり見学できるイベントの開催を検討しているようなので、それも取材して報告したいと思っています。寒い冬を迎えるのが楽しみになりますね!

なお、断熱改修は、公共施設だけでなく、家や集合住宅など色々な場所でできます。また、予算や規模に合わせて今回のようなDYIスタイルから業者にお任せするなど、色々なレベルでできるものです。そして何より手応えがあるのは、断熱はやっただけ効果が感じられることです。

これを読んでくださる皆さんも、家や長く時間を過ごす場所で寒さや暑さで悩んでいる場合はぜひ検討してほしいと思います!

参考図書として、『あたらしい家づくりの教科書』、『これからのリノベーション』をオススメします!興味を持った方はぜひ読んでみてくださいね!

それではまた次回!

コメントはまだありません。