今日は、2月に視察をしてきた断熱リノベの例をご紹介します!

実は…

ひそかに「断熱クラブ」というものを始めました。断熱のことを広く知ってもらうために、断熱に興味を持っているジャーナリスト、大学の先生や研究者、NGOスタッフなど、広く発信する立場の人(といっても、基本的にお友達)に声をかけて、時々、一緒に断熱された物件の見学などをする、ゆる〜いネットワークです。

実は、第1回のキックオフミーティング(!)はわが家で行いました。2回目となる今回は、朝日新聞の記者で、長年、環境問題の取材を手がけてきた石井徹さんのご自宅(東京都内)です。昨年(24年)の秋に、断熱リノベをしたばかりでした。

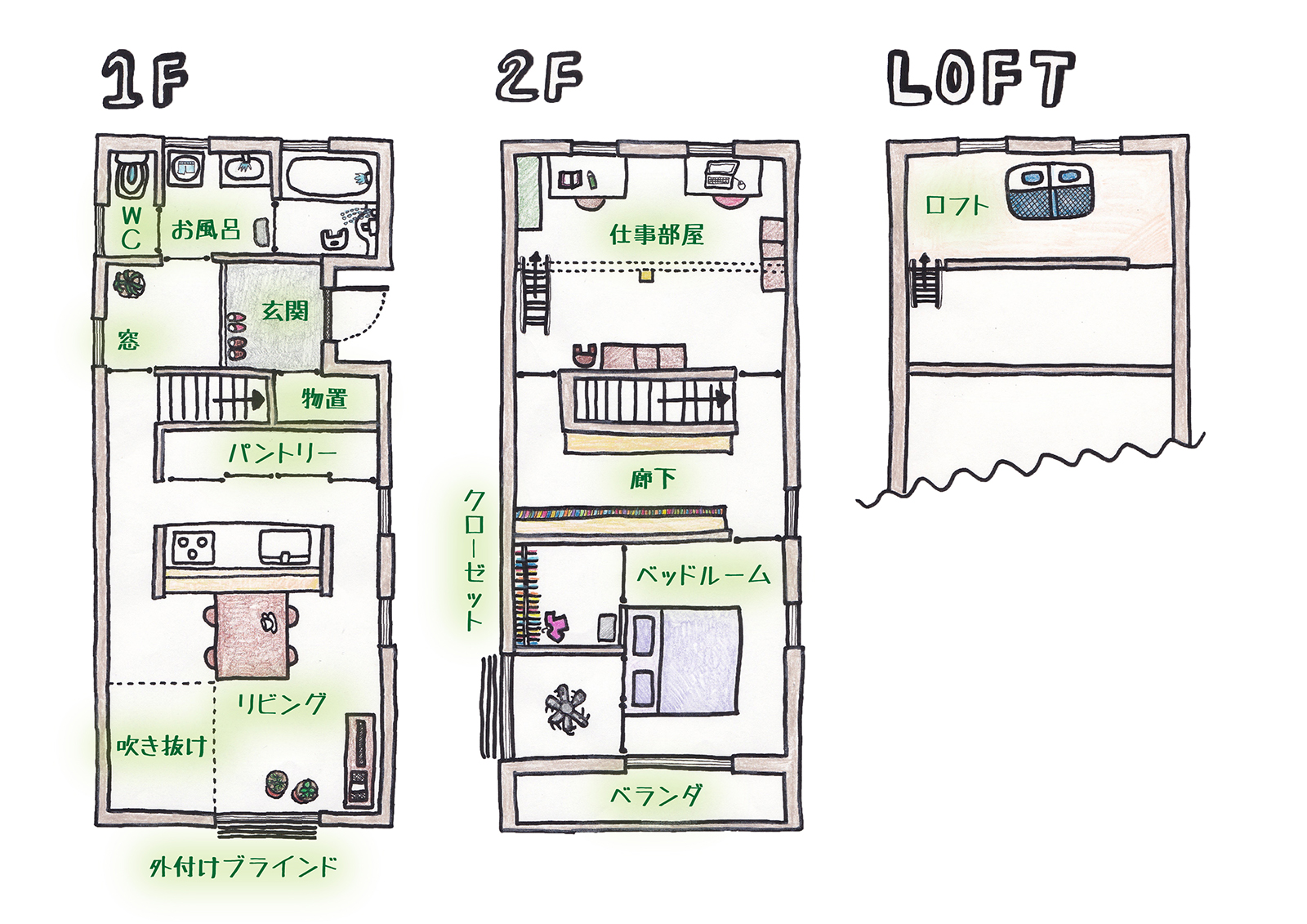

石井さんのお宅は、築25年くらい。当時の家としては、環境性能は悪くなかったとのことです。しかし、パッと見てもわかりますが、窓が多くて、その上とても大きいため、外気の影響を受けやすくなっていました。また、部屋の空間が広いので、熱が抜けやすい構造です。階段部分も、吹き抜けのようになっています。そのため、冬はものすごく寒くて、夏も日射が入るとすごく暑かったとのこと。

この住環境をなんとかしたいと、石井さんは2023年に断熱化の相談を始め、2024年の秋に断熱工事を行いました。

工事は、予算の関係もあり、家全体の断熱ではなく、熱が出入りしやすい窓の性能を上げ、第一種の熱交換換気装置(わが家と同じ仕組みです。詳しくはこちら)を導入しました。他にも、キッチンと交換するなど、各所リフォームも行っています。

では、どんな改修をしたのか、具体的に見ていきましょう。

窓対策としては、基本的にほとんどの窓に内窓をつけました。なお、リビングにある掃き出し窓は外窓自体を交換して、樹脂サッシのトリプルガラスの窓に交換しています。

それから、取手が出ているなどの理由から内窓がつけられない窓には、空気層のあるハニカムブラインドをつけました。

これらの対策により、窓からの冷気がだいぶ変わったとのこと。窓対策には補助金が出るので、費用の半分くらいは補助金で賄えそうです。(費用はいったん支払ってから、補助金が戻るまでにはタイムラグがあるので、取材時点ではまだ補助金は入っていませんでした。)

こちらは換気装置です。

熱交換換気装置をつけるには、壁に穴を開けなければなりません。そのため、工事のときに石井さんは「大丈夫かな?」と心配になったそうです。ただ、今はその効果を実感しているとのこと。換気による冷気の侵入が、だいぶ穏やかになったようです。

なお、熱交換換気装置をつけて実感を得られるということは、もともとの家の気密性能がそれなりにしっかりしていたことの証明でもあります。建物が隙間だらけのスカスカだったら、換気装置だけをつけても効果を発揮することはできません。

僕たちが視察に行ったのは、2025年の2月なので、断熱リノベの後、初めての冬を越えつつある頃でした。外気がマイナス1.6度の日でも、室温はエアコンなしで14度までしか下がらず、この冬は結露もまったくなかったとのことです。

また、2階のリビングには床暖房が付いていますが、それを使わずに、エアコン1台で暖かく過ごせるようになりました。これは、大きな変化だと思います。お宅を訪問した日も、東京の最高気温が10度前後と寒い日でしたが、無暖房で床上1メートルくらいが19度くらいあり、窓からの冷気がかなり抑えられていました。

サーモグラフィを持参したので、家を測らせてもらいました。

窓の部分の温度低下は抑えられていますが、1階と2階ではまだ温度差がありました(1階の方が低い)。床の断熱性能も関係ありますが、この家は2階に熱が抜けていることがわかります。また、2階のリビングの中でも、床と天井との温度ムラが見られました。

この家の本格的な寒さ対策は、2階の天井を断熱すればだいぶ変わることがわかりました。

石井さんは、残りの退職金を注ぎ込んで(!)、この春に第二期工事を行う予定です。その際には、天井の断熱工事や太陽光発電を増設するとのことです。

なお、夏は2階のベランダが、立っていられないほど熱くなるらしいです。窓も大きいですし、夏の日射遮蔽は必須ですね。天井に断熱をすると当然、夏の暑さも大きく和らぎます。第二期工事のあと、夏の暑さがどう変化するか、お聞きするのが楽しみです。

実は、石井さんは10年前からEV(電気自動車)に乗っていて、家には蓄電池もあります。EVから家に給電するシステムもあるので、災害対策はバッチリです。

まとめ

今回、石井さんのお宅を訪れて、断熱改修の効果を改めて感じました。驚いたのは、窓がとても多くて大きいことでした。そうでなくても窓は外気の影響をより大きく受けるので、このようなお宅はまずは窓対策が必須となります。

一方で、広い一軒家の場合は、窓だけでは不十分なので、天井に目を向けることも大事かなと感じました。そのため石井さんのように、最初に絶対やるべきところを押さえた上で、その効果を測定して、次に何をやるかを決めるという段階的な断熱改修もいいなあと思いました。住んでいる人が効果を実感しながら、ステップアップしていくことができるからです。

今回は、実際に断熱工事の設計をした建築家の内山章さんも来てくれたので、それぞれの部分の詳細や今後の提案などについても話が聞けて、とても勉強になりました。断熱クラブのメンバーは、それぞれの分野の専門家です。断熱に関連する話として、気候変動やエネルギー政策、電気自動車、持続可能なまちづくりなど、どんどん広がっていくので、話がつきません。気づくと、石井さん宅で何時間も過ごしてしました。

これからも断熱クラブの視察・活動を続けていきます。また、石井さん宅の第二期工事後の報告もやりたいと思いますので、どうぞお楽しみに!

最後になりましたが、石井さんが退職前に、断熱により、冷暖房の効率が良くなれば、快適性も上がるという「断熱改修、大工事しなくても効果 何ものにも代えがたい健康や快適さ」という記事を書いているのでご紹介します。断熱クラブや僕のサーモの画像も紹介していただいています。有料記事ですが読める方はぜひ、参考にしてください。

環境問題をずっと追ってきた石井さんですが、この春で退職された後も、野菜や米作りをしながら、執筆していくとのこと。これからの記事も期待しています。今回の視察の受け入れ、ありがとうございました!